車を購入したり譲り受けたりする場合、車庫証明を取得する必要があります。

ディーラーや販売店に代行してもらうこともできますが、費用を抑えるために自分で取得することを考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

車庫証明は警察署で申請して発行してもらいますが、見慣れない書類に記入しないといけないため難しく感じることもあるでしょう。

ここでは車庫証明について簡単に説明しながら、車庫証明の取得に必要な書類やその記入方法について詳しく紹介していきます。

目次

車庫証明書とは

車庫証明という呼称が定着していますが、正式名称は自動車保管場所証明書です。

車庫証明は車に保管場所、つまり駐車場があることを証明する書類です。車の所有者は法律により車の保管場所を警察に届け出ることが義務付けられています。

車を購入すると販売店は納入までに自動車登録をしてナンバーを発行してもらいますが、車庫証明がないと自動車登録ができません。

そのため車を購入する際に必要になる書類で、ディーラーや販売店が取得を代行してくれるのが一般的です。

車庫証明書が必要なケース

先ほど車庫証明は車を購入する際に必要になると言いましたが、それ以外でも必要になることがあります。

所有する予定の車が普通乗用車の場合と軽自動車の場合に分けて見ていきましょう。

普通自動車の場合

普通自動車であれば以下の場合に車庫証明が必要になります。

- 新しく購入する際

- 引越しなどで車の保管場所が変わった時

- 車を譲渡などで名義変更する際

車を購入した際の届け出を新規登録、保管場所変更にともなう届け出を移転登録、名義変更の際の届け出を変更登録といいます。

新車を購入した場合ですが、新車だけでなく中古車も車庫証明が必要です。

一方、譲渡でも駐車場がそのままなら車庫証明がいらないこともあります。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、購入・転居・譲渡いずれの際も車庫証明は必要ありません。

ただし車庫証明の取得義務はないものの、お住まいの市町村によっては管轄の警察署に保管場所の登録をしないといけません。

人口が10万人以上かどうかを目安に警察の届け出が必要な地域かどうかを見分けましょう。

人口が10万人以上の市町村で軽自動車を所有する場合、原則として警察への届け出が必要です。引越しの際はご注意ください。

【最新】適用除外地域について

申請手続の必要がない地域の最新情報については、こちらの警視庁のページから随時確認できるため、一度覗いてみることをおすすめします。

車庫証明書の取得までの流れ

警察に届け出と聞くと複雑な手続きを想像するかもしれませんが、車庫証明の取得は決して難しくありません。

ご自分で申請される場合は、以下の手順に沿って手続きを進めてください。

- 1.警察署で申請書類をもらう

- 2.申請書類の記入と提出

- 3.警察署で申請

- 4.数日後に警察で必要書類の受け取り

①警察署で申請書類をもらう

車庫証明の取得に必要な書類は警察署でもらえます。以前は申請書に押印欄があったのですが、現在は押印が必要なくなりました。

また、必要書類は管轄の警察署がある各都道府県の警察署のHPからダウンロードすることもできます。

警察署によって書式が違う場合があるため、DLする際は念のためお住まいの地域以外の警察署HPからはダウンロードしないようにしてください。

ディーラーや販売店にも申請書を置いている場合があるため、一度聞いてみてもいいでしょう。

車庫証明の申請に必要な書類

ここで車庫証明の申請に必要な書類一式をまとめておきます。

駐車場が自宅にある場合と自宅以外の場所にある場合で提出する書類が変わりますが、まずは全てのケースで必要になる書類からです。

- 自動車保管場所証明申請書

- 保管場所の所在図・配置図

- 車を所有する人の住所がわかる身分証明書

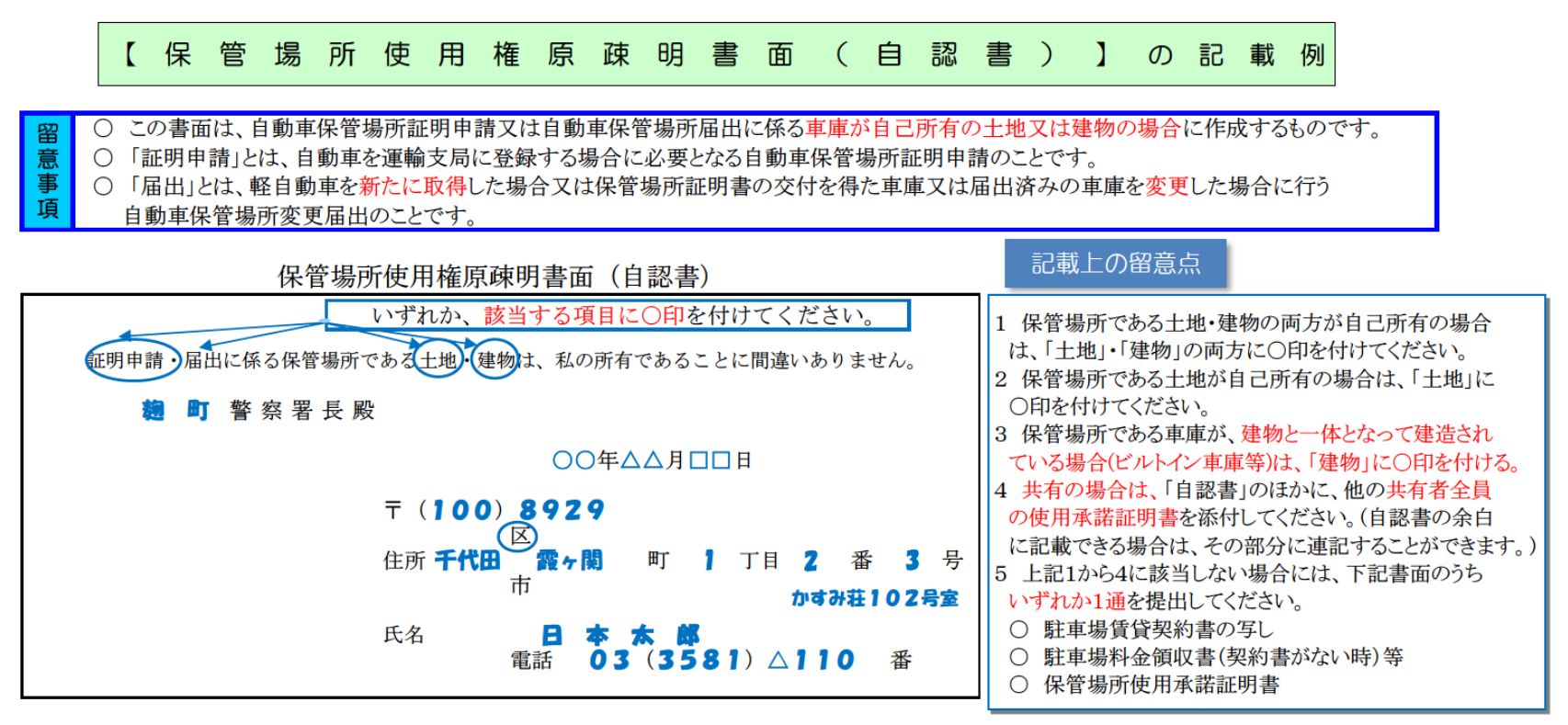

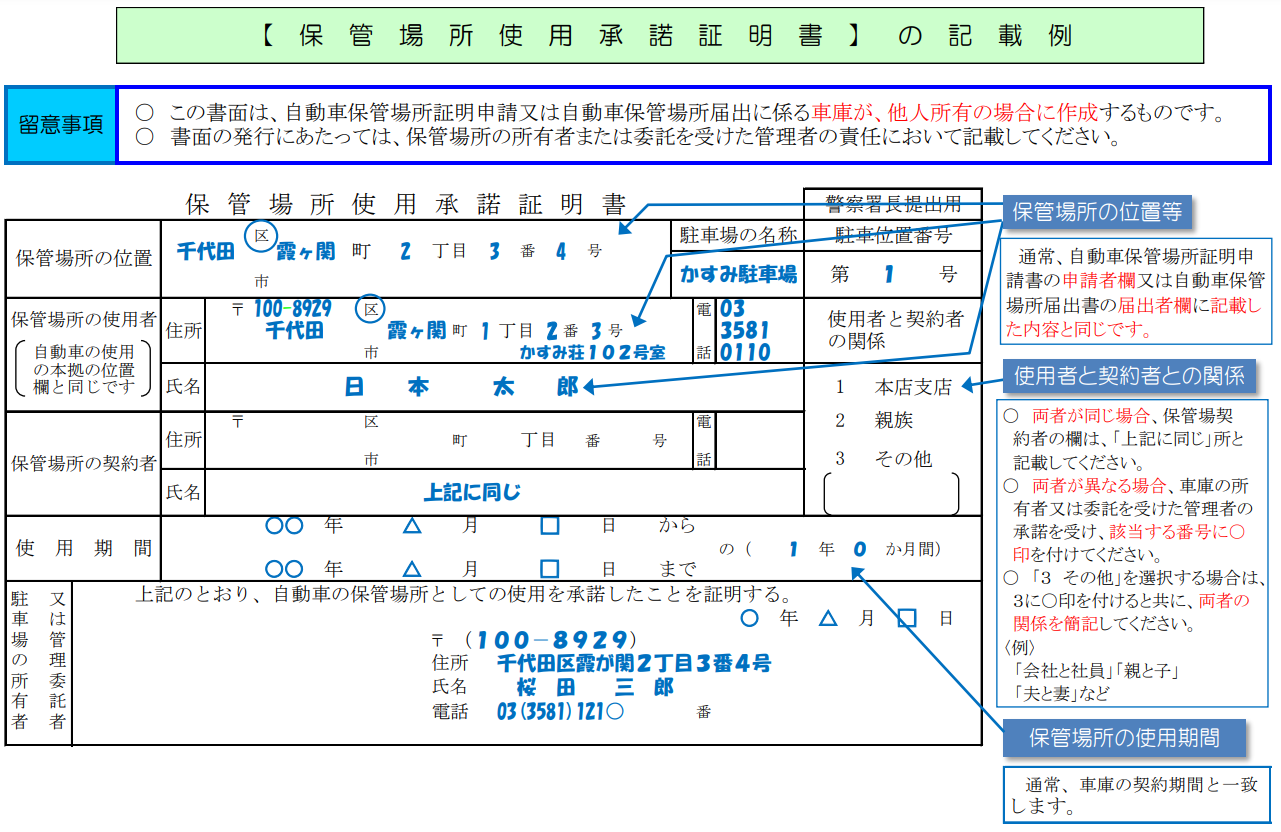

これに加えて自宅に駐車場がある場合は『保管場所使用権原疎明書面(自認書)』が、貸駐車場など自宅以外の場所に駐車場がある場合は『保管場所使用承諾証明書』が必要です。

お住まいのマンションやアパートの駐車場をご利用の場合も『保管場所使用承諾証明書』になるので注意してください。

『保管場所使用承諾証明書』が必要になる場合は駐車場の使用承諾書や賃貸契約書のコピー等の添付物も必要になります。

| 必要書類 | 保管場所が所有地の場合 | 保管場所が貸し駐車場の場合 |

|---|---|---|

| ・自動車保管場所証明申請書 | ◎ | ◎ |

| ・保管場所の所在図・配置図 | ◎ | ◎ |

| ・保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ◎ | ✕ |

| ・保管場所使用承諾証明書 | ✕ | ◎ |

| ・使用の本拠の位置が分かる書類 | ◎ | ◎ |

詳しくは後述する車庫証明書の申請書類の書き方をご覧ください。

②申請書類の記入と提出

書類一式を手に入れたら該当する書類に記入します。

ほとんどの書類は自分で記入できますが、自宅以外の場所に駐車場がある場合に必要な『保管場所使用承諾証明書』だけは、一部駐車場の管理会社など貸主に記入を依頼することになります。

すぐに記入してもらえるかどうかは管理会社の都合によるので、早めに書類を提出しておきましょう。

③警察署で申請

必要書類を全て準備できたら管轄の警察署に出向いて申請します。

申請の際、2,100円を手数料として支払うため、この費用も準備しておいてください。

警察署は年中無休で空いていますが、車庫証明の窓口が開いているのは午前8時30分から午後4時30分までです。土日祝日+年末年始の12月29日から1月3日は受付してもらえないので注意してください。

書類を提出した際にもらえる納入通知書兼領収書は後日車庫証明を受け取る際に必要になります。

④数日後に警察で必要書類の受け取り

車庫証明が交付されるまでの期間は地域や時期によって多少前後しますが、車庫証明は申請から交付まで3~7日間かかることが多いです。

申請の際に目安となる日にちを確認し、後日再度警察署に行き書類を受け取ります。

この際、納入通知書兼領収書とともに標章交付手数料500円前後が必要です。

車庫証明書の申請書類の書き方

次に車庫証明の申請書類の書き方を紹介します。

車の情報を書き込む欄があるため、車の売買契約書や車検証などを用意しておくとスムーズです。

書類の書き方はすべて警視庁が記載例を公開してくれているため、こちらの記事では引用する形でご紹介しますが、詳しくは実際に警視庁のHPから確認してみましょう。

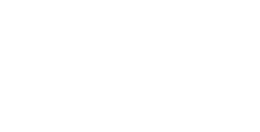

自動車保管場所証明申請書

まず自動車保管場所証明申請書からです。

最初の行に記入するのは『車名』、『型式』、『車台番号』、『車の大きさ』です。

2行目は『自動車の使用の本拠の位置』ですが、これは車の所有者の住所のことです。

3行目の『自動車の保管場所の位置』には駐車場がある場所の住所を書きます。

4行目の『保管場所標章番号』は初めてその保管場所で車庫証明の申請をする場合は必要ありません。

車の買い替えで前の車と同じ保管場所を使う際には前の車で取得した保管場所標章番号を記入してください。

5行目では管轄の警察署の名前と車の所有者の情報を記載します。欄外に使用権限を『自己・他人・共有』を選択し丸を付ける箇所があります。

引用:警視庁

自分の家の駐車場の場合は『自己』、借り駐車場の場合は『他人』、何人も共有で使っている駐車場の場合は『共有』です。

『他人』の場合使用承諾書や賃貸契約書のコピーを、『共有』の場合は全員の承諾書を一緒に提出します。

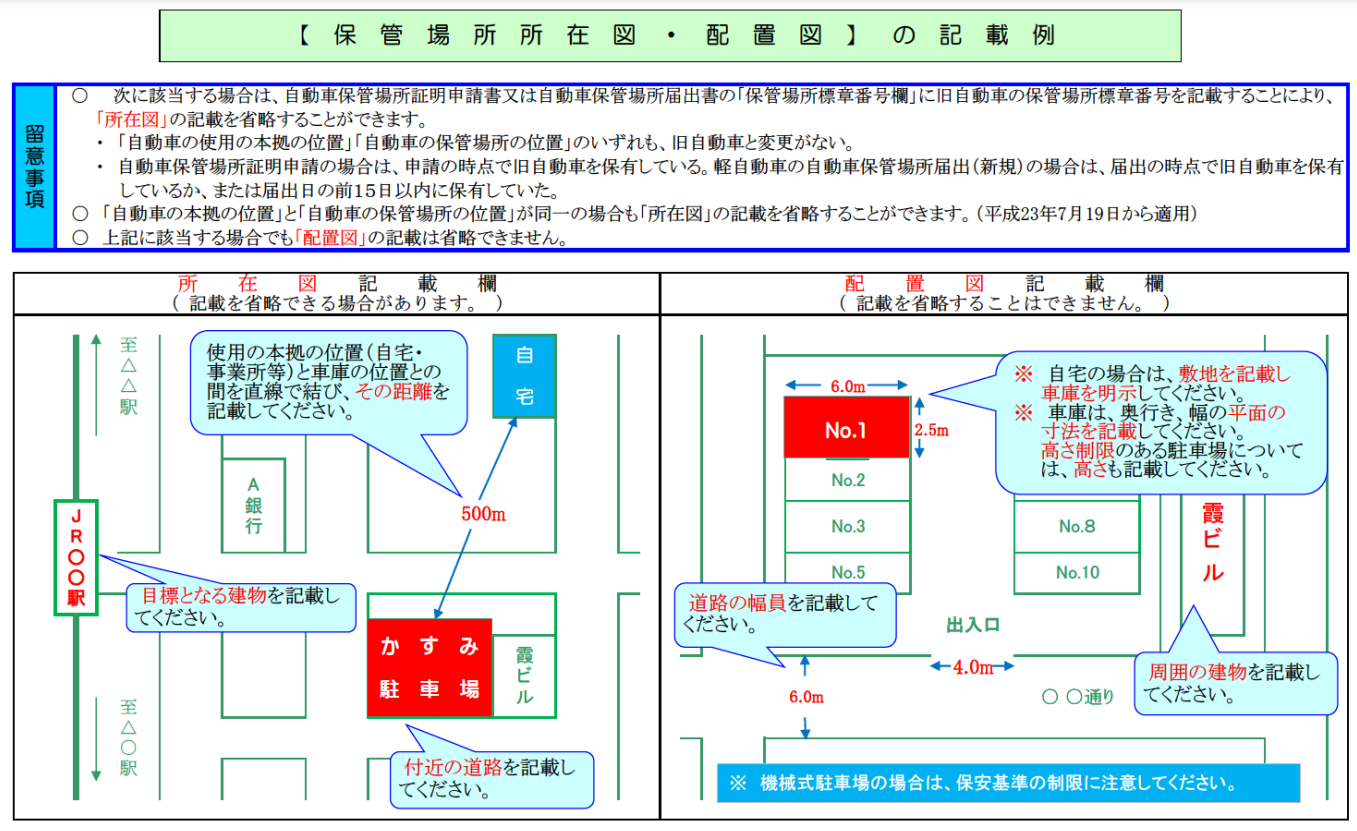

保管場所の所在図・配置図

つぎに保管場所の所在図と配置図です。左側に『所在図記載欄』が右側に『配置図記載欄』あります。

『所在図記載欄』には自宅と駐車場の位置関係がわかる地図を記載、又は地図を添付します。この際自宅から駐車場までの直線距離を↔で結び距離を記入します。

また地図内の曲がり角に何があるか、目印になる店舗や物の名前も明記します。自宅に駐車場がある場合は省略できることもあります。

引用:警視庁

『配置図記載欄』は保管場所の配置図や入り口の場所、また周辺の道や建物の情報を記載します。

貸駐車場の場合は駐車位置を、自宅の駐車場の場合は敷地内のどこにあるのかを図で示し、駐車場所の横幅と縦幅、入り口の広さ、周辺道路の幅なども明記します。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自宅の駐車スペースを使う際に提出する保管場所使用権原疎明書面(自認書)ですが、こちらはシンプルな書類です。

引用:警視庁

まず『証明申請』か『届出』のどちらかに丸をつけますが、普通自動車の場合は『証明申請』、軽自動車の場合は『届出』になります。

次に『土地』と『建物』がありますが、これは所有されている方に丸をします。両方の場合は両方に丸を付けてください。

あとは管轄の警察署の名前と車の所有者の情報を記載するだけです。

保管場所使用承諾証明書

貸駐車場を利用している場合に必要な保管場所使用承諾証明書は、自分で記入する欄と管理会社に記入してもらう欄があります。

引用:警視庁

『保管場所の位置』は駐車場の住所、『保管場所の契約者』欄にある住所は車の所有者の住所を記入します。

『保管場所の契約者』の欄は車の所有者と駐車場の契約者が違う場合にだけ記入し、同じなら『上記に同じ』と書けば大丈夫です。

『使用期間』は契約書にある期間を記入します。

一番下の『駐車場の所有者又は管理委託者』は管理会社に記入をお願いしてください。

車庫証明申請の際の注意点

最後に車庫証明を申請する際の注意点をお伝えします。保管場所の位置などに制限があるので、初めて駐車場を選ぶ際は特に気を付けてください。

令和7年4月~保管場所標章の廃止

令和7年4月1日より、保管場所標章の制度が廃止されました。これに伴い、これまで必要だった保管場所標章交付手数料(500円)も徴収されなくなりました。

保管場所に関する制限

まずは保管場所、駐車場の位置や周辺状況に対する制限についてです。

車の保管場所は、自宅から直線距離で2km以内であること

車の保管場所から自宅までの直線距離は2㎞以内である必要があります。それ以上の距離になると自家用車を管理・使用するには遠すぎると判断され、車庫証明が取得できません。

車庫に通じる道が通行禁止ではないこと

車庫に通じる道が通行禁止の場合もNGです。通行禁止の道を通ることは駐車のためでも認められません。

車庫に通じる道が狭すぎないこと

車庫に通じる道が狭すぎて車の出し入れに支障をきたす場合も問題です。車を自由に出し入れできる広さが求められます。

車全体が道路にはみ出していない

車の一部しか駐車場内に入らず、一部が道にはみ出してしまっている状態も要件を満たしていないとみなされます。車全体が駐車スペースに収まることが必須です。

代理申請の際は委任状が必要

車の所有者以外の方が代わりに車庫証明の申請に行く場合は念のために委任状があると安心です。

車庫証明の申請は絶対本人が行く必要はなく、他人に代わりに行ってもらうこともできます。ディーラーや販売店でも車庫証明の代理申請をしてもらえます。

委任状が必要になるのは受付の際に書類に間違いが見つかった時です。委任状があれば代理人にも訂正が認められるため、申請がスムーズに進みます。

都内で車のメンテナンスなら「車検館」

車検館は「2024年 オリコン顧客満足度®調査 車検 関東 第1位」を受賞している車検の専門店です。

「整備士が主役となって、整備や車検に当たる」という姿勢を大切にし、車検をはじめ、車の整備を一貫して承ります。

引っ越しや車の買い替えで車検店舗を見直す機会がございましたら、ぜひ一度車検館も検討してみて下さい。